Es gab eine Zeit, da war Schreiben alles. Rettung. Rückzugsort.

Der Platz, an dem ich wusste, wer ich bin – egal, was außen war.

Ich habe mich an meine Texte gelehnt, wenn das Leben unklar wurde. Ich habe mir durch meine eigenen Wörter eine Sprache gebaut für das, worüber ich sonst nicht sprechen konnte. Und manchmal was das Schreiben das Einzige, was sich nach mir angefühlt hat.

Aber irgendwann ist mehr dazugekommen. Mehr Alltag. Mehr Verantwortung. Mehr Realität.

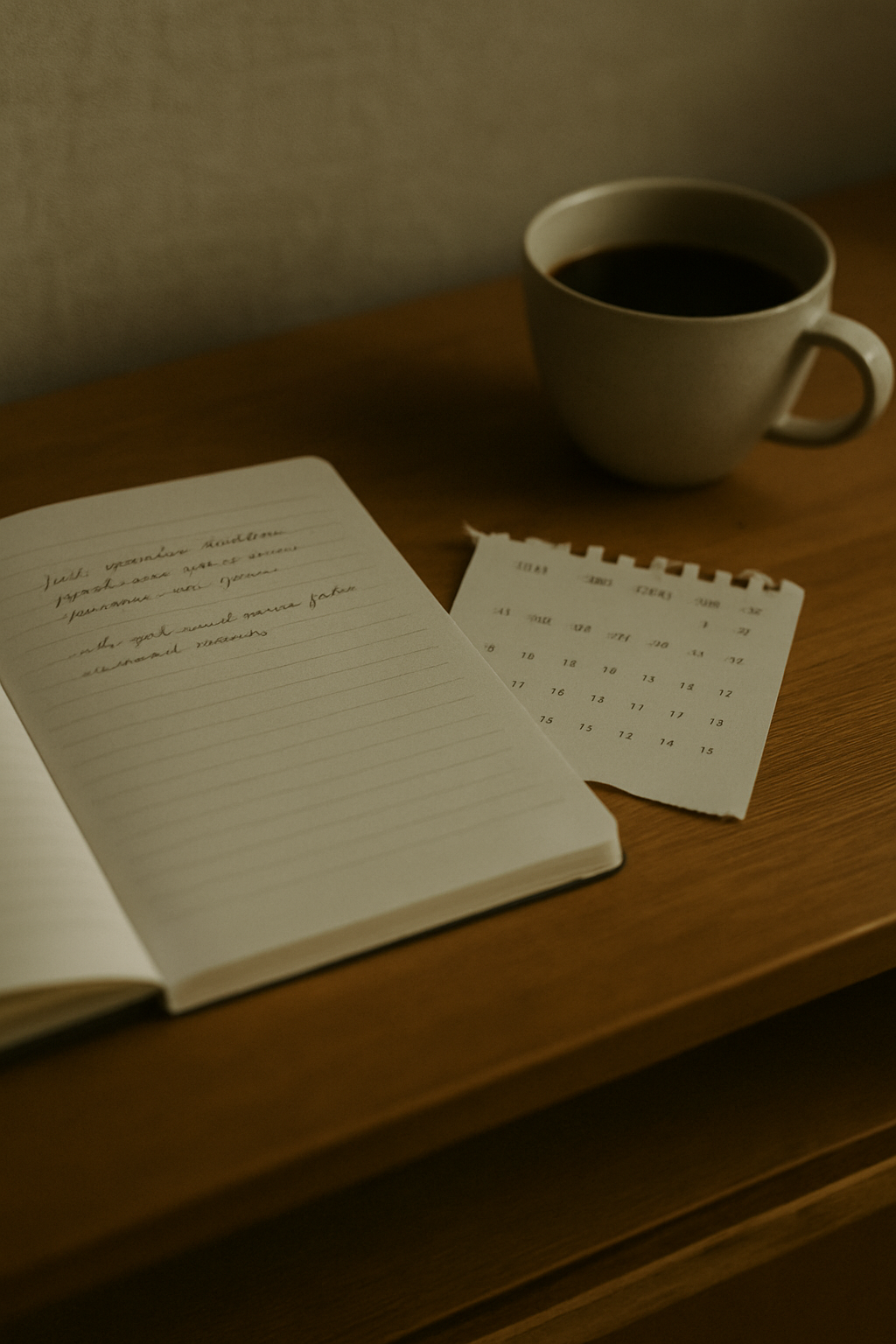

Ich schreibe nicht mehr aus der Leere – sondern aus dem Dazwischen. Zwischen Kalender und Kaffee, Job, Mails, Gesprächen, die nichts mit Literatur zu tun haben.

Und manchmal fühlt es sich an, als wäre Schreiben ein Punkt auf der Liste.

Ein weiteres „Muss“ zwischen anderen „Müssen“.

Ich war eine Woche offline. Nicht aus Strategie – sondern, weil mein System „Pause“ geschrieen hat.

Weil ich gemerkt habt:

Ich funktioniere noch, aber ich spüre mich kaum.

Und in dieser Woche kam die Stille. Erst schwer. Dann weich.

Ich habe nicht geschrieben. Auch nicht vermisst.

Ich habe einfach nur gehalten, was zu lang getragen wurde.

Jetzt bin ich zurück. Nicht mit einem fertigen Gefühl, aber mit etwas, das sich wie ein Anfang anfühlt.

Ich schreibe wieder.

Nicht, weil ich gerettet werden muss. Sondern weil ich gemerkt habe: Ich kann auch dann schreiben, wenn das Leben gleichzeitig passiert.

Es muss nicht alles still sein. Nicht alles klar, Nicht alles leicht.

Ich darf auch müde schreiben. Unsortiert. Zwischendrin.

Denn manchmal ist genau das die ehrlichste Form:

nicht, wenn das Schreiben alles ist – sondern, wenn es trotzdem bleibt.

Leave a Reply